进腊月年味近 中国文化习俗散发独特魅力

农历十二月又称腊月,腊月开始,就意味着过年进入倒计时啦!腊月民俗首先从喝腊八粥开始,然后人们要扫房、请香、祭灶、写春联、办年货,直到除夕夜。干完这几件大事,咱就过年啦!这些传统年俗,你知道多少呢?

腊月初八

农历十二月初八,俗称“腊八”。自上古起,腊八就是用来祭祀祖先和神灵的祭祀仪式,祈求丰收和吉祥。

提起“腊八节”,很多人的第一个念头就是“喝腊八粥”。腊八粥是多种食材熬制的粥,以八方食物合在一块,和米共煮一锅,是合聚万物、调和千灵之意。

俗语说“过了腊八就是年”,作为节俗来讲,过了腊八节,“过年”就由此拉开了序幕。

腊月二十三

灶王爷上天

腊月二十三又称小年夜,是中国传统文化中祭灶、扫尘、吃灶糖的日子。民谣中“二十三,糖瓜粘”指的即是每年腊月二十三或二十四日的祭灶神。举行过灶祭后,便正式地开始做迎接过年的准备。

腊月二十四

掸尘扫房子

“腊月二十四,掸尘扫房子”的风俗由来已久。民间传说:因“尘”与“陈”谐音,新春扫尘有“除陈布新”的涵义,其用意是要把一切“穷运”、“晦气”统统扫出门,寄托着人们破旧立新的愿望和辞旧迎新的祈求。

腊月二十五

推磨做豆腐

“腐”与“福”有相似的发音,做豆腐意味着“在新年收获幸福以及福气”。在古代,这一天的汉族民俗活动主要还有接玉皇、照田蚕、千灯节、赶乱岁等。

如今,大多数人并不会自己做豆腐,而是常把剪好的“福”字倒着贴在窗户或者门上,这样表达了同样的意思,希望“幸福、福气”来到家里。

腊月二十六

杀猪割年肉

这一天要杀猪割年肉,开始置办年货。在古代,所谓杀猪,是杀自己家养的猪;所谓割肉,是指没养猪的贫困人家到集市上去买过年吃的肉。

“年肉”讲究要吃红烧肉,肉本身就代表着富裕的意思,红烧肉则更能表示来年的日子红红火火、富裕十足,一碗热气腾腾泛着肉香的红烧肉是很多人在这一天期盼的。

腊月二十七

宰年鸡、赶大集

民谚称“腊月二十七,宰鸡赶大集”。这一天,家家户户要宰杀自家的家禽,还要赶集、采购。

与平日以购缺卖余为主要目的的赶集相比,腊月二十七赶集主要是买卖年节,如鞭炮、春联、香烛、烧纸、牛羊肉、赠送小孩子的各种礼品、女孩子的各种头花饰物等。这一天,各地的集市都十分红火热闹。

腊月二十八

打糕蒸馍贴花花

腊月二十八这一天,无论是发面还是做馍,各家各户都要开始准备主食过年了。

在过去社会发展低下,还没有现代比较方便的发酵粉,普通的面提前几天做好了容易坏,只有发面不爱坏。

于是,腊月二十八这天就发面,准备正月初一到初五的主食,这也是旧俗认为初一到初五期间不能动火蒸馒头的缘故。

腊月二十九

上坟请祖上大供

由于次日就是大年三十,所以过年的各种准备活动都要在这天进行完。在整个年节中,二十九这天可以说是最忙碌的一天了。

除了筹备年节中的各种衣食祭品,腊月二十九还有一项极其重要的活动“上坟请祖”。告祭祖先,不仅仅是向祖先的告慰,也寄托了对祖先的感恩与思念。

大年三十

一夜连双岁,五更分二天。

寒辞去冬雪,暖带入春风。

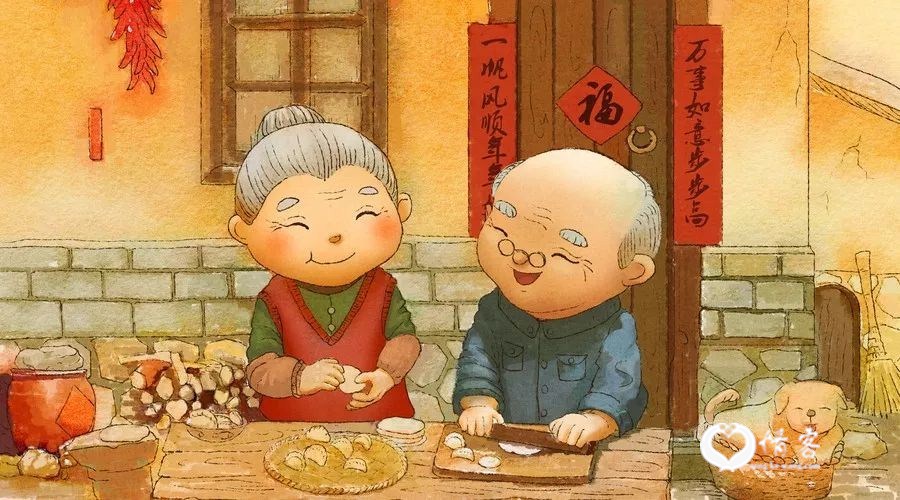

大年三十是一年的最后一天,这一天有许多民俗活动,如包饺子、吃年夜饭,烧金纸、放爆竹等。除夕守岁是最重要的年俗活动之一,而守岁之俗由来已久。

“一夜连双岁,五更分二天”,除夕之夜,全家团聚在一起,吃过年夜饭,点起蜡烛或油灯,围坐炉旁闲聊,等着辞旧迎新的时刻,这种习俗后来逐渐盛行。

到唐朝初期,唐太宗李世民写有“守岁”诗:“寒辞去冬雪,暖带入春风”。直到今天,人们还习惯在除夕之夜守岁迎新。

腊月来了,年一天天的近了,回家的日子也一天天的近了。回想起那些小时候的年俗,你是不是盼望早点归家呢?

热门文章

- 1美媒惊呼!“中国工厂比美国、德国或日本的自动化程度更高”

- 2哈瓦那到北京要多少钱?一位古巴老人的往事,看哭了无数中国网友

- 3大学教师体验外卖生活走红,一个月挣了7000多,瘦了6公斤!他说:没有切肤之痛,写出来的东西都是轻飘

- 4总投资5600亿!最重要的高铁大动脉来了,沿江高铁为何避开了许多沿江城市?

- 5【央广时评】从书香中国看文脉赓续的纵深推进

- 6“赏花经济”带动文旅市场春潮涌动 为城乡消费注入蓬勃动能

- 7女游客在瓦屋山被落石砸中倒地,无人机拍下惊魂一幕,游客吓懵

- 8真正有远见的父母,都在给孩子做“多巴胺戒断”

- 9前十一月A股又是全球垫底

- 10揭秘:一念之差让樊某人才两空,樊某前妻无情无理无德,是珠海11.11特大事件的主要诱因