这个时代的自我、快乐和幸福,都能在《论语》那里找到答案

通向幸福的道路

以幸福为目的,就要考虑实现这一目的的途径。就好像要达到某个地方,必须找到通往那地方的道路。但道路从来不是一条现成地摆在那里的一段等待穿过的距离,而是各种主客观条件的综合。比如要登华山顶峰,体能足够且时间充裕的人,可以拾级而上,平时缺少锻炼又没有足够时间的人,则更倾向于缆车上下。由此看来,通向某一目的的道路,其实就是达成这一目的的条件。那么,实现幸福的条件是什么呢?

有关幸福的思考,在一个功利主义盛行的时代,首先要反对的是将幸福等同于外在物质条件的总和。抽空了精神的空洞的物质,并不能带给我们幸福。当然也要反对另一个极端:以为幸福只是主观的心境,与外在的物质生活条件无关。剥离了物质的空洞的精神,同样是抽象和虚幻的。孔子关于幸福,有这样一段朴素的论述:

饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。

这里,孔子明确指出了构成幸福的必要条件的最低限度的物质基础。在对颜子之乐的肯定中,也从侧面提及了这一最低限度的物质基础:

贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷。人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!

孔子显然不能认同那种认为幸福完全取决于主观心境的观点。在最基本的物质生活条件都缺如的情况下,侈谈幸福是不真实的。

对比几种关于孔子厄于陈蔡的经历的记载,我们可以看出《论语》中所谈道理的朴素和具体:

在陈绝粮,从者病,莫能兴。子路愠见曰:“君子亦有穷乎?”子曰:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”

《论语》这一章的记述极为平实,只言君子不因绝境而改其心志,并无当此境遇仍能愉悦、快乐之意。

这样朴素平实的态度,与《庄子·让王篇》对这一事件的渲染全然异趣:

孔子穷于陈、蔡之间,七日不火食,藜羹不糁,颜色甚惫,而弦歌于室。颜回择菜,子路、子贡相与言曰:“夫子再逐于鲁,削迹于卫,伐树于宋,穷于商、周,围于陈、蔡,杀夫子者无罪,藉夫子者无禁。弦歌鼓琴,未尝绝音,君子之无耻也若此乎?”颜回无以应,入告孔子。孔子推琴喟然而叹曰:“由与赐,细人也。召而来,吾语之!”子路、子贡入。子路曰:“如此者,可谓穷矣。”孔子曰:“是何言也!君子通于道之谓通,穷于道之谓穷。今丘抱仁义之道,以遭乱世之患,其何穷之为?故内省而不穷于道,临难而不失其德,天寒既至,霜雪既降,吾是以知松柏之茂也。陈、蔡之隘,于丘其幸乎!”孔子削然反琴而弦歌,子路扢然执干而舞。子贡曰:“吾不知天之高也,地之下也。”

以松柏能茂于霜雪喻君子历患难而不渝初心,是合乎儒家义理的。但濒绝境而刻意欢愉,则未免有张大其事、惊世骇俗之意。后世陋儒,往往以振起世风为名,行耀俗夸世之实,从而有种种不近人情之论。表面上是对孔子的阐扬,实际上却从根本上背离了孔子的精神。

疏食、饮水这类最基本的物质条件,指向的是人的自我保存。一切生命体皆有自我保存的冲动。这种倾向甚至在没有生命的物质上面,也有体现。比如,我手里的这个矿泉水瓶子。我对它施加了外力,它却没有发生明显的变形。这说明它“拒绝”我对它的改变。由此可见,这矿泉水瓶子有维持其现有状态的倾向。一切物体都有维持其现有状态的倾向。这可以被理解为牛顿第一定律在哲学上的表达。

然而,人不可能仅仅停留在自我保存的层面上。虽然看起来,很多人都喜欢“饱食终日,无所用心”的生活。对于这样的人,孔子甚至说:哪怕是下棋和赌博,也强过于这等什么都不干的吧!《论语·公冶长》有这样一则:

宰予昼寝。子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可杇也,于予与何诛?”

对于“昼寝”的涵义,有注释者试图别作解释。因为“昼寝”虽然不好,似乎并不足以引致孔子这样的“深责”。但如果我们考虑到孔子所标举的根本价值,以及基于这一根本价值的正确的人生态度,就能够理解他之所以会如此严厉地批评“昼寝”这一偶然的懈怠的原因了。

将“好逸恶劳”理解为人的本质倾向,在今天的时代氛围中仍然是颇有市场的。在一个高扬启蒙的时代,未经理性检验的观念却总能堂而皇之的大行其道。“滔滔者天下皆是也”,平正清醒的目光在一切时代里,恐怕都属难能吧。人真的是“好逸恶劳”的吗?我们只需做一个简单的思想实验就够了:设想给一个人最好的居住和饮食条件,但却禁止他从事任何意义上的活动,有谁能够承受这样的生活呢?看看我们身边那些痴迷于“博弈”的人,有谁不是乐不知倦的呢?稍作思考就能知道,人想要逃避的其实只是被强迫的劳动。因此,理想的社会不是让人免于工作,而是要创造条件让人们追求符合自己的性情或能够满足荣誉感的劳动。

立与达

人之为人,在自我保存之外,总要追求自我实现。在一般人的心目中,自我实现的具体表现就是富与贵。孔子并不简单地排斥富贵,但却指出,富贵的获得是有其偶然性的:

富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。

既然富贵有偶然性,那么,人的自我实现的目标,应该朝向那些有真正必然性的东西——“我欲仁,斯仁至矣”。

由于经验世界某些关联的规律性,容易让人们产生错觉,以为经验世界的规律性关联是必然的。但实际情况并非如此。以质量守恒定律为例。一方面,反应物与生成物之间的质量完全相等,并不能在实验中精确地测量出来;另一方面,即使实验中得到了完全精确的结果,也无法证明其普遍有效。严格说来,经验世界的规律性关联,并不是必然的,而只是大概率的或然性。真正的必然性其实是内在于人的心灵的。只有那种你只要去追求就一定能实现的,才是真正必然的。想做到什么就能做到的必然是不存在的,但不想做什么可以绝对不做的必然,却是人人备具的。

人总是在自我保存和自我实现的过程达成幸福的。我们甚至可以说,幸福的基本内容就是人的自我保存和自我实现。虽然通常情况下,自我实现是以自我保存为基础的,但两者也会有不一致的时候。在某些极端境遇里,当自我实现和自我保存构成根本性的矛盾时,换言之,当选择自我保存就意味着要从根本上放弃自我实现的可能时,孔子认为人应该选择自我实现:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”在一个普遍习惯平庸的时代里,气节和大义常在笑谈中成了异类。好像牺牲只属于极少数性情激烈的人。好像只有苟且偷生才是人的正常的选择。然而,正如孟子所说:“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”事实上,每个人都有对自己人格的期许,哪怕再懦弱的人,恐怕也不会在心底里接受这样的自我想像:我是一个只要能活下去,甭管多龌蹉的事儿都肯干的人。既然每个人都难以接受随时准备出卖一切人的自我形象,那也就从侧面反映出人人都有为了某项事业或某些人做出自我牺牲的意识。

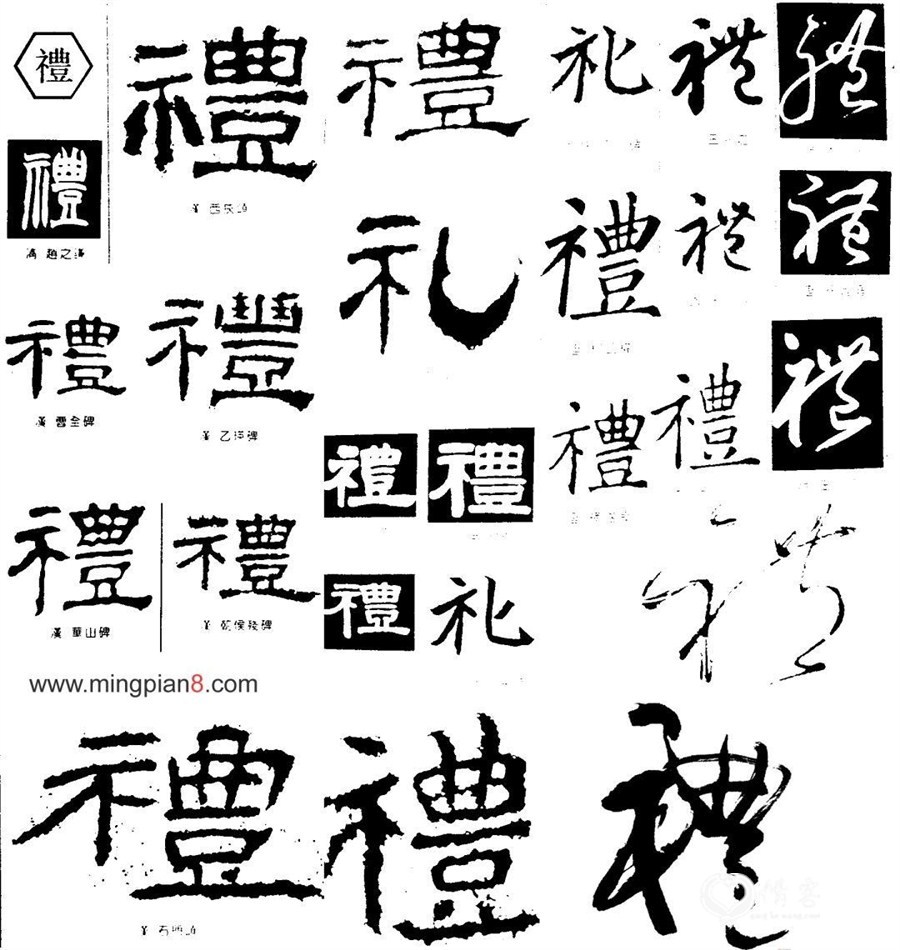

作为一个社会长期以来的习惯和常识的积淀,礼总是某个时代人们普遍接受的行为范式。通常情况下,合乎时代的礼的规范的行为方式,才能给关联着的彼此双方以正当的合宜感。习惯和常识中当然有许多不尽合理的地方。比如,清明扫祭时很多地方有烧纸钱的风俗,如果从科学主义的世界观来考察,就是完全没有道理的行为。但即使“极端理性”的人,完全背弃礼俗也会引起内心中持久的不安。人的举动从事能自主地依据礼俗的规范,甚至遵从那些不尽合理的习惯,是需要更强的主动性的。并且,在这种自主的遵循中,人的主动性得到了具体的实现。所以,《论语》此章不讲“克己为仁”,而要讲“克己复礼为仁”。

在具体的礼俗中,人的主动性才能得到具体的实现。人的主动性的具体实现,其实也就是人的自我实现的具体达成。而正如我们前面讨论人、己关系时谈到的那样:每个人都是通过立人来立己、通过达人来达己的。换言之,在人的主动性的具体实现中,自我和他人都得到了成就。对他人的成就,体现为爱。所以仁者能爱:

樊迟问仁。子曰:“爱人。”

将仁与爱完全等同起来,显然是不对的。如果仁就是爱的意思,那么,孔子何必表达得那么复杂?程子说:“仁者必爱,指爱为仁则不可。”实在是见得真切。

仁者成就他人,当然也在成就自己,所以,仁者能幸福:

子曰:“不仁者不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,智者利仁。”

朱子于此章注中说:“不仁之人,失其本心,久约必滥,久乐必淫。”无论是拮据还是富足,都体会不到幸福,是今天这个时代的通病。而病根儿正在于“失其本心”,因此丧失了感受生活的能力。人们常会在安适的生活里陷于麻木。当一切平稳安静下来,少有大的波折时,人们开始倦于生活的重复。这其实正是根本的错觉。设想一下,在物理学意义上,两个粒子在茫茫宇宙中第二次相遇,那是多么微小的概率。人居然能够靠着心灵的指引造就一段时空,在这段时空里,沿着某条固定的道路到达某个地方,就能见到那个人,这难道不是奇迹吗?有的时候,一转身就是永别。很多人都只能在真正错过以后,才知道自己曾经在怎样的幸福里。失去了主动性的心灵,也就丧失了基本的醒觉。仁的醒觉的涵义,虽然并不能在孔子的言说中找到直接的印证,但还是不无根据的。

由于仲弓也是孔子最欣赏的弟子之一,所以,仲弓问仁一章也值得注意:

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”

“出门如见大宾,使民如承大祭”提点出敬畏之心来,而敬畏则是唤醒心灵的主动性的根本所在。

热门文章

- 1大学教师体验外卖生活走红,一个月挣了7000多,瘦了6公斤!他说:没有切肤之痛,写出来的东西都是轻飘

- 2总投资5600亿!最重要的高铁大动脉来了,沿江高铁为何避开了许多沿江城市?

- 3“赏花经济”带动文旅市场春潮涌动 为城乡消费注入蓬勃动能

- 4女游客在瓦屋山被落石砸中倒地,无人机拍下惊魂一幕,游客吓懵

- 5真正有远见的父母,都在给孩子做“多巴胺戒断”

- 6前十一月A股又是全球垫底

- 7揭秘:一念之差让樊某人才两空,樊某前妻无情无理无德,是珠海11.11特大事件的主要诱因

- 8抓牢五年一遇的战略性投资机会!最低三折起、最高优惠三万元,总有一款适合您!

- 9让极暗成为过去,让光明普照未来 ——情客旅行 陈炜 年终致语2021

- 10樊某离婚后财产分割案,一、二审判决不符合情理法,是引发珠海11.11特大事件的导火线