人们常常先有仇恨,再有仇人

很多人喜欢禅,很多人推崇禅。“禅宗”越热,说明越缺禅。禅很难说,说得太死便不是禅,说得太虚又指导不了人的生活。所以人们用画说禅、用诗说禅。其实说来说去,无非在说“动心不动心”、“舍得舍不得”,无非在说“若无闲事挂心头,便是人间好时节”。但说来说去,也就落得个“道理全都懂,到底意难平”。

禅宗六祖慧能在接受五祖弘忍传法之后, 为了避免纷争, 连夜逃到南方去了, 过了十余年隐居生活。后来他到了广州法性寺, 参加了住持印宗法师讲《涅槃经》 的法会。

会场上有一阵风吹动了旗幡, 两个和尚注意到了, 一个说是“风动”, 一个说是“幡动”, 争执不休。慧能上前告诉他们:“不是风动, 不是幡动, 是二位心动。”(《坛经》 ) 令听到的人都吃了一惊。

这是禅宗史上非常有名的故事, 中学政治课本也曾以此为例, 讲解什么是“唯心主义”的问题, 并加以批判。

慧能的说法, 依据的是《大乘起信论》 中两句很有名的话:“心生则种种法生, 心灭则种种法灭。”这里的“法”, 简单说就是“现象”。现象是依意念而起、 而灭的吗?这看起来有点奇怪。就像慧能说“心动”的那个例子, 如果简单地去看, 好像真的很荒谬:明明是“风吹幡动”, 它跟“心”有什么关系?难道你心不动, 风就不再吹着幡动了吗?

01/人们常常是先有仇恨, 再有仇人

佛教在这方面有非常复杂的理论, 我们暂且只从比较浅近的层面来说:当人们判断一个事物“是什么”或“怎么样”的时候, 他自身的立场、知识、 经验以及价值尺度是在起作用的。当一个人内心充满温情时, 世界是美好的, 春花固佳, 秋叶亦美。相反, 如果内心充满仇恨, 他看到的到处都是敌意, 所有声音都似乎暗藏着阴谋。圣严法师说:“我们看到仇人时, 分外痛苦, 但是, 如果将心念转变一下——宽恕他、 原谅他、 同情他, 以慈悲心对待他。当慈悲心一生起, 怨恨就消失了;当你没有怨恨的心时, 他不再是仇人, ‘仇人’这个想法、 ‘仇人’这个现象,也就不存在了。”这就是“心灭而种种法灭”。

圣严的话不错, 但也许还不够透彻。

实际上, 人们常常是先有仇恨, 再有仇人, 心里的仇恨会带引我们找到仇人。这时候“仇人”只是仇恨得到实现的对象。而相反的一种情形是:只要有情欲, 就会有爱人。因为情欲也需要找到实现的对象。汤显祖的名作《牡丹亭》 如此动人, 就是因为它描述了一个生命欲望渴求得到实现的故事。如果人不能明白、 控制自己的欲望, 被内心的欲望所扰动, 心动万物随之而动, 他看到的是一个变形的世界。站在狭隘、 偏执的立场上,是非无穷, 祸福无端, 内心的焦虑越来越深。而禅的修持所要达成的境界, 就是摆脱种种虚妄的意念, 摆脱由这种妄念所造的世界的幻象, 保持空明的心境, 随缘而行, 不为外物所动, 如此由超脱而达成自由。

千尺丝纶直下垂, 一波才动万波随。

夜深水静鱼不食, 满船空载明月归。

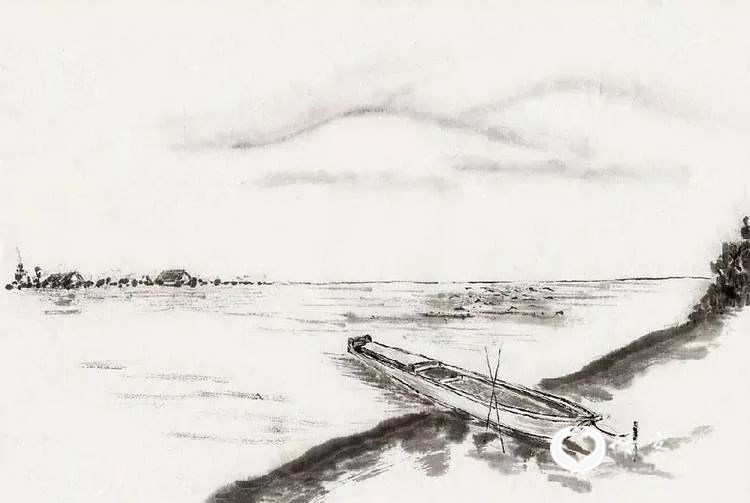

这是唐代德诚禅师的一首诗, 题名《船居》 , 是用钓鱼为象征说禅法。“千尺丝纶直下垂”, 一个很深的欲望引导着人的行动, 名也好利也好, 总之人心焦渴, 定要从外界获得什么才得满足。可是“一波才动万波随”, 就像水面的波纹, 一浪推着一浪, 你走了一步, 随着就有第二步、 第三步乃至无穷。而因果的变化却不是人能够控制的, 你会越来越多地感叹:“唉, 形势比人强啊!”“无可奈何啊!”世上有些苦大仇深、生死相搏的人, 问到起因, 不过是些琐屑小事, 甚至是一时误会。何至于此呢?就是“一波才动万波随”嘛。

“夜深水静鱼不食”。忽然醒悟过来, 发现你最初所求的目标就是虚妄的, 或者说可有可无的, 得之失之, 随之由之而已, 你就从被动的状态中摆脱出来, 飘然无碍。“满船空载明月归”, 什么也没有得到, 空船而去, 空船而归, 但心是欢喜的。其实, 什么是“得”呢?你一心想要得到一个东西, 念念不忘, 心都被它塞满了, 偌大世界, 置若罔闻, “得”未尝得, 失掉的已经很多!什么是“失”呢?你于外物无所挂心, 将“得失”只看作因缘的起落变化, 心中有大自在, 根本就没有东西可“失”。“一波才动万波随”是俗众的人生, “满船空载明月归”是禅者的境界, 其中的区别, 很值得体悟。

02/应尽便须尽,不喜亦不惧

王维有一首《辛夷坞》 , 写一个小小的景色而极富禅趣:

木末芙蓉花, 山中发红萼。

涧户寂无人, 纷纷开且落。

这里“木末芙蓉花”是借指辛夷。辛夷是一种落叶乔木, 初春开花,花苞形成时像毛笔的头, 故又称木笔。花有紫白二色, 开在枝头, 大如莲花(所以用“芙蓉花”为比拟, 莲花也叫芙蓉花) 。这诗说“发红萼”, 那是紫色的辛夷。我曾经在山野见过这种花, 开花时树叶还未萌发, 一树的花, 色彩显得格外明艳。这种花凋谢的速度又很快, 花盛开的同时就能见到遍地的花瓣, 在草地上, 在流水中, 格外醒目。

佛家言“青青翠竹, 尽是法身;郁郁黄花, 无非般若”(《大珠慧海禅师语录》 ) , 意思是在自然草木中也可以体悟佛法智慧, 草木似无情而又有情。山谷溪涧之处, 辛夷自开自落, 不为生而喜, 不为灭而悲。

清·陈撰·笔头春色图

它有美丽的生命, 但这美丽并不是为了讨人欢喜而存在的, 更不曾着意矫饰, 故作姿态。你从尘世的喧嚣中走来, 在绝无人迹的山涧旁见到天地寂然, 一树春花, 也许真的就体会到什么是万物的本相和自性;你又回到尘世的喧嚣中去, 也许有时会想念那山中的花在阳光下展现明媚的紫色, 无语地开, 无语地落。

前面我们曾说起禅宗的一个重要来源是中国的老庄哲学, 有些诗人纯粹从老庄思想出发, 也会提出与禅宗相近的人生道理。“道”与“禅”分分合合, 时常在半路相遇。譬如陶渊明说:“纵浪大化中, 不喜亦不惧。应尽便须尽, 无复独多虑。”(《形影神》 ) 生死是自然的过程,一味贪生怕死, 又因贪生怕死而生出无穷欲念、 荒唐行径, 生命的自然性就被破坏掉了, 成为无根的浮嚣。

03/一条不说话的船

如果觉得王维那首诗虽然令人震撼, 却多少有点冷寂, 我们再读一首韦应物的《滁州西涧》 , 它的味道有些不同:

独怜幽草涧边生, 上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急, 野渡无人舟自横。

韦应物是中唐诗人, 曾经做过滁州(在今安徽省) 刺史, 这首诗就是写滁州西部山野的景色。诗开头写草。“独怜”是偏爱的意思。为什么呢?一方面山涧边的草得到水的滋润, 春天到来时显得格外葱翠, 另一方面这是“幽草”, 它是富于生气的, 同时也是孤洁和远离尘嚣的。对涧边春草的喜爱, 呈现了作者的人生情怀。

绝句的第三句通常带有转折意味, 同时为全诗的结束作铺垫。在这里, “春潮带雨晚来急”, 雨后的山涧到了黄昏时分愈发流得湍急, 一方面交代了郊游的时间过程和景物变化, 同时又很好地衬托了末句的点睛之笔——“野渡无人舟自横”。涧水奔流不息, 而涧边渡口的小舟却自在地浮泊着, 一种摆脱约束、 轻松悠闲的样子。时间好像停止了。

人总是活得很匆忙, 无数的生活事件迭为因果、 相互拥挤, 造成人们心理的紧张和焦虑;在这种紧张与焦虑之中, 时间的频率显得格外急促。而假如我们把人生比拟为一场旅行, 那么渡口、 车站这一类地方就更集中地显示了人生的慌乱。舟车往而复返, 行色匆匆的人们各有其来程与去程。可是要问人到底从哪里来往何处去, 大都却又茫然。因为人们只是被事件所驱迫着,他们成了因果的一部分。

但有时人也可以安静下来, 把事件和焦虑放在身心之外。于是, 那些在生活的事件中全然无意义的东西, 诸如草叶的摇动、 小鸟的鸣唱,忽然都别有韵味;你在一个渡口, 却并不急着赶路, 于是悠然空泊的渡舟忽然有了一种你从未发现的情趣。当人摆脱了事件之链的时刻, 这一刻也就从时间之链上解脱出来。它是完全孤立的, 它不是某个过程的一部分, 而是世界的永恒性的呈现。

“野渡无人舟自横”有很强的画面感, 也经常成为画家的选题。那是一条不说话的船, 却在暗示某种深刻的人生哲理。我们回到开头关于“风动还是幡动”的问题。我想慧能也并没有否认在“风吹幡动”的事实中风与幡各是一缘, 他只是说当人的意念偏执于一方的时候, 就已经被争胜的欲望所支配, 不能够圆融地看待事物的关系, 迷失了空明虚静、 自在自足的本性。这时候坚持说“风动”或“幡动”, 其实是“心动”。

世间有无穷的是非, 无穷的争执, 还有无穷的诱惑, 人不能不在其中走过。要全然不动心也许很难, 但若是处处动心, 那恐怕要一生慌张, 片刻也不得安宁。

热门文章

- 1大学教师体验外卖生活走红,一个月挣了7000多,瘦了6公斤!他说:没有切肤之痛,写出来的东西都是轻飘

- 2总投资5600亿!最重要的高铁大动脉来了,沿江高铁为何避开了许多沿江城市?

- 3“赏花经济”带动文旅市场春潮涌动 为城乡消费注入蓬勃动能

- 4女游客在瓦屋山被落石砸中倒地,无人机拍下惊魂一幕,游客吓懵

- 5真正有远见的父母,都在给孩子做“多巴胺戒断”

- 6前十一月A股又是全球垫底

- 7揭秘:一念之差让樊某人才两空,樊某前妻无情无理无德,是珠海11.11特大事件的主要诱因

- 8抓牢五年一遇的战略性投资机会!最低三折起、最高优惠三万元,总有一款适合您!

- 9让极暗成为过去,让光明普照未来 ——情客旅行 陈炜 年终致语2021

- 10樊某离婚后财产分割案,一、二审判决不符合情理法,是引发珠海11.11特大事件的导火线