旅游带动农业、农村、农民“发、美、富”

雷山郎德苗寨民族歌舞表演。(贵州省文化和旅游厅供图)

贵阳花溪高坡乡载歌载舞庆丰收。王弟煌摄

从江岜沙村民表演。(贵州省文化和旅游厅供图)

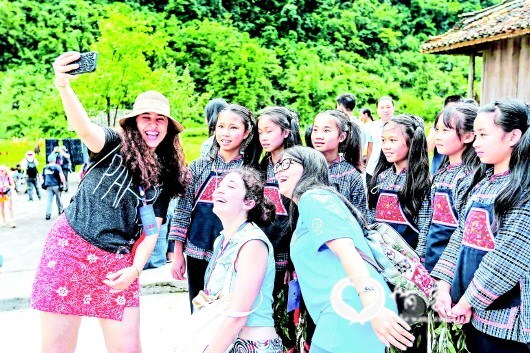

贵州乡村风情迷倒外国游客。(贵州省文化和旅游厅供图)

汽车在颠簸的土路上抛锚,一位湖南摄影师误入从江岜沙,1989年的贵州之行定格在他的记忆里——

岜沙人刀不离腰,枪不离手,头上留着发髻,犹如一个个“活着的兵马俑”。岜沙汉子挑着木柴,赤着双脚走在土路上,步行8公里后到达县城。一担木柴卖得3块钱,换点盐巴,再原路返回。

这,是曾经贵州乡村的缩影。它的风情让人着迷,却又深陷贫困让人痛惜。举目四顾,这样的乡村在贵州大地星罗棋布。

1984年,我省以凯里南花苗寨、雷山郎德苗寨等8个村寨为试点,在乡村美景基础上作旅游文章,探索乡村旅游能否带动村民脱贫致富。

答案很快水落石出:1986年,郎德苗寨走上乡村旅游发展之路,接待着美、英、法、德等多国游客,村民因此富裕起来。

1992年5月8日,省政府召开旅游专题会议,提出以旅游业促进对外开放和脱贫致富的思路。

贵州大地上,一个又一个乡村与旅游携手,演绎出一幕又一幕旅游助推脱贫攻坚、助力乡村振兴的精彩故事。

据统计,截至目前,全省开展乡村旅游的自然村寨超过3500个,农家乐近万家。2016年以来,旅游产业累计带动全省89万余人受益脱贫。

农业 因旅游而兴

一亩地一年能有多少收入?

一亩玉米,年收入680元。一亩中药材,年收入6120元。一亩蔬菜,年收入6800元。

如果农业和旅游携手呢?德江县桶井乡用实践给出了答案。

乌江从三面围困桶井,桶井人守着乌江没水喝。土在乌江两岸的石头缝里,东一“巴掌”、西一“巴掌”,凑起来人均耕地不到0.5亩。村民世代劳作,日子依旧艰难。2016年,桶井乡贫困发生率高达39.51%。

脱贫攻坚,从何处破题?多番论证之后,桶井乡选择了山地高效农业,让土地换个种法。

石旮旯里,种了世世代代的玉米变成了猕猴桃、葡萄、柑橘、脐橙、红心柚……在桶井乡蔓延5780亩。

“树是种下去了,就是不知道果子往哪儿卖。”老乡们在果园里埋头干活时,绝大多数的话题都是对销路的焦虑。

桶井乡政府用发展旅游来解决农产品销路。“游客来了自然就不愁销路了。”乡政府工作人员一遍遍地给老乡解释。

阳春三月,桃花盛开。六月蜜桃成熟,七月猕猴桃丰收,八月葡萄甜了,到了九十月,林下的金丝皇菊开放,柚子、柑橘缀满枝头。游客算着花开、果熟的日子一拨一拨涌进桶井乡。赏花、摘果、观乌江美景、吃农家饭,老乡对销路的忧虑一扫而空。

“果子是挂在树上卖完的,价格还高于市场价。”村民告诉记者。

纷至沓来的游客,不仅解决了产品的销路,更为桶井乡村民带来了持续增收的路子——放下锄头,搞旅游。

望江山庄农家乐,坐落在乌江岸边的玉竹山顶上。来来去去的游客,每天为主人带来至少2000元以上的毛收入。

杜伟在村里开起了购物店,销售桶井乡土特产——麻糖水、苕丝糖等。仅麻糖水每天就能销售近千斤。

农旅携手,乡村一新。2018年,桶井乡贫困发生率下降至5.51%。

乌江岸边,曾经出不了庄稼的“荒坡坡”上,名叫“新滩梦屿”的旅游项目初见雏形。秀丽的乌江风光,将通过这一项目变成金山银山。

曹以杰的茶园,是开阳县云山茶海景点的核心组成部分。他曾一度因茶叶销量发愁,“好几年里,销售额一直停滞在1000万元左右。”精耕细作,依旧收效甚微。

零星而来的游客,给曹以杰提供了另一个思路:借旅游东风,让茶叶亩产更高。他在茶园里建起玻璃客栈、房车基地,游客纷至沓来,旅游收入连年攀升,茶叶销量也随之增长。

一亩茶叶,两种收入,湄潭把这个生意做得更大。2018年,湄潭县60万亩茶叶产茶6.77万吨,产值达48.2亿元。凭借茶海景观接待游客511.74万人次、实现旅游综合收入39.05亿元。

旅游为农业助力,在全省重点打造的100个现代高效农业示范园区中,40余个园区植入了乡村休闲度假业态。2019年,贵州正在努力争取休闲农业营业收入达到100亿元以上。

农村 因旅游而美

黔东南州黎平肇兴侗寨,60多岁的村民陆婢运坐在家门口捶布,制作侗衣,与记者唠叨上世纪80年代的侗寨——

地上横着一条泥巴路,天空电线密布,肇兴河因村民肆意倒入生活污水而变黑。享誉世界的侗族大歌,吸引着零星而来的游客。落后的基础设施,又让游客匆匆离去。

安顺西秀区浪塘村,也曾是这般状况——

道路狭窄泥泞,生活污水四溢,邢江河又黑又臭,畜禽乱跑,粪草乱堆,是有名的脏、乱、差和空心村。村民辛苦劳作,收入却不高,属于省级二类贫困村。村民杜云伟带着妻儿背井离乡打工,一去就是10多年,不肯回乡。

“后来搞旅游,村子就变了。”陆婢运和杜云伟都说,是发展乡村旅游改变了村子的面貌。

肇兴侗寨前前后后投资3.8亿余元进行房屋整治、河道整治、“厕所革命”等,终于旧貌换新颜,成为全省首批甲级乡村旅游村寨。

浪塘村在经历“四在农家·美丽乡村”行动计划,农房、道路以及河道整治后,摆脱“脏乱差”,成为“绿富美”。看到家乡巨变,杜云伟急忙带着妻儿回到村里,开起了农家乐。

遵义市播州区,曾经的“荒茅田”在发展乡村旅游的道路上,变成如今人尽皆知的花茂村——

在这里生活了一辈子的母先才记得,“曾经的村子破破烂烂,灰尘漫天,污水横流”。2012年以来,政府投资改善了水、电、路、通讯、民居等基础设施,实现黔北民居、庭院整治全覆盖。又在村里修建了垃圾池、垃圾转运站等,实现城乡垃圾一体化处理和居民生活污水无害化处理。

2019年,花茂村等12个村被列为第一批全国乡村旅游重点村。

纪元林住在湄潭县鱼泉镇新石村,让他最为感激的是:乡村旅游的发展解决了厕所问题。

“游客进村,最怕的就是上厕所。三面土墙围个棚,几根木头一个坑,要么就在猪圈里隔出一个角落,人畜同便。”如今,这样的尴尬已经成为过去。

2016年以来,全省完成旅游厕所建设总投资11.55亿元,新建和改扩建旅游厕所2000余座。

乡村更美了,游客纷至沓来。2019年上半年,全省乡村旅游接待游客25943.33万人次,占全省接待游客的45.34%;实现收入1381.98亿元,占全省旅游收入的24.07%;乡村旅游人次、收入同比分别增加28.35%、33.78%。

旅游基础设施改善后,省文化和旅游厅着力推进标准化,引领乡村旅游提档升级。

2017年4月,《贵州省乡村旅游村寨建设与服务标准》《贵州省乡村旅游客栈服务质量等级划分与评定》《贵州省乡村旅游经营户(农家乐)服务质量等级划分与评定》三个标准发布,同时在全行业开展广泛培训,将标准作为硬指标在全省实施。

三个标准重点就乡村旅游造成的环境卫生、生态破坏、安全隐患等问题提出统一规范,对乡村旅游经营户(农家乐)厨房间、卫生间“脏、乱、差”等突出问题提出了相应的建设管理标准。并着力引导乡村旅游向吃、住、行、游、购、娱等服务环节全覆盖方向发展。

农民 因旅游而富

大方县,彭德义从理化乡搬进县城内的奢香古镇。这个具有彝族风情的特色小镇,集观光、旅游、体验、娱乐、餐饮、购物于一体,并于2018年底正式成为国家4A级旅游景区。

从理化乡搬进奢香古镇前,彭德义被各种问题困扰,日子总是好不起来——

路难走。从彭德义家到县城,先要步行5公里,然后颠簸一个小时。“有点蔬菜瓜果,也难卖出去。”

觉难睡。“屋脚是洪家渡水库,屋后是大山。一到下雨既要担心水位过高淹了房屋,又要担心山体滑坡。”

钱难挣。“一年忙到头,收入还不到5000块。”

搬进奢香古镇后,“路好走了,能踏实睡觉了。”更让彭德义满意的是,“在古镇打零工,一个月的收入相当于原来一年的收入。”

截至目前,已有12501名贫困人口搬入奢香古镇。

奢香古镇,一头连着贫困户,一头连着旅游市场,旅游产业成为贫困人口增收致富的渠道。古镇直接吸纳116名贫困人口就业,15户贫困户在古镇内开起店铺,服务游客。随着旅游业态的完善,将产生更多的就业岗位。

大方将贫困户搬入景区,从江则将乡村旅游引入村寨。

1999年,从江县政府开始大力开发岜沙旅游。一方面,多方筹资解决当地人畜饮水问题,修建县城至岜沙旅游公路;另一方面,在村中培育农家乐示范户,引导村民发展乡村旅游。

岜沙村民,在层层叠叠叠到云端的梯田里,劳作四季,勉强糊口。在从江县政府的引导下,岜沙走上乡村旅游发展,蜗行摸索——

2000年,岜沙景区游客接待量0.59万人次,旅游综合收入21.76万元。

2017年,岜沙被评为国家4A级旅游景区。

2018年度,岜沙景区门票收入超过了700万元,每户年均旅游收入3000元以上。以此带动2018年岜沙村131户664位贫困人口实现脱贫,贫困发生率下降至2.88%。

2019年9月,记者走进岜沙。简陋的土路早已被宽敞干净的柏油马路替代,村民不再卖柴换盐,湖南籍摄影师在1989年见到的那个穷困的岜沙,在熙熙攘攘的客流中早已遥远得无法想象。

遵义播州区往北行进100公里,到这个行政区最偏远之处便是团结村,曾经的省级深度贫困村。

在外打工的张元华带着妻子又回到了村里,开起了一家乡村旅馆,“一个月能有好几千块”。黄彬权把自己的老房子装修一番改成了农家乐,生意做得红红火火。

2018年,团结村共接待游客20.12万人次,实现旅游综合收入3056万元,村民人均年收入达到9456元。乡村旅游释放红利,将团结村的贫困发生率从建档立卡时的31.6%,拉低到2018年底的5.58%。

农村因旅游而美,农业因旅游而兴,农民因旅游而富。旅游产业已成为贵州振兴乡村的有效渠道。

热门文章

- 1大学教师体验外卖生活走红,一个月挣了7000多,瘦了6公斤!他说:没有切肤之痛,写出来的东西都是轻飘

- 2总投资5600亿!最重要的高铁大动脉来了,沿江高铁为何避开了许多沿江城市?

- 3“赏花经济”带动文旅市场春潮涌动 为城乡消费注入蓬勃动能

- 4女游客在瓦屋山被落石砸中倒地,无人机拍下惊魂一幕,游客吓懵

- 5真正有远见的父母,都在给孩子做“多巴胺戒断”

- 6前十一月A股又是全球垫底

- 7揭秘:一念之差让樊某人才两空,樊某前妻无情无理无德,是珠海11.11特大事件的主要诱因

- 8抓牢五年一遇的战略性投资机会!最低三折起、最高优惠三万元,总有一款适合您!

- 9让极暗成为过去,让光明普照未来 ——情客旅行 陈炜 年终致语2021

- 10樊某离婚后财产分割案,一、二审判决不符合情理法,是引发珠海11.11特大事件的导火线