评论丨居民申请信息公开需交15万,谁在制造“玻璃门”

原标题:评论丨居民申请信息公开需交15万,谁在制造“玻璃门”

搬掉这些阻碍群众获取信息的“玻璃门”,才能换来信息通畅,民心通畅。

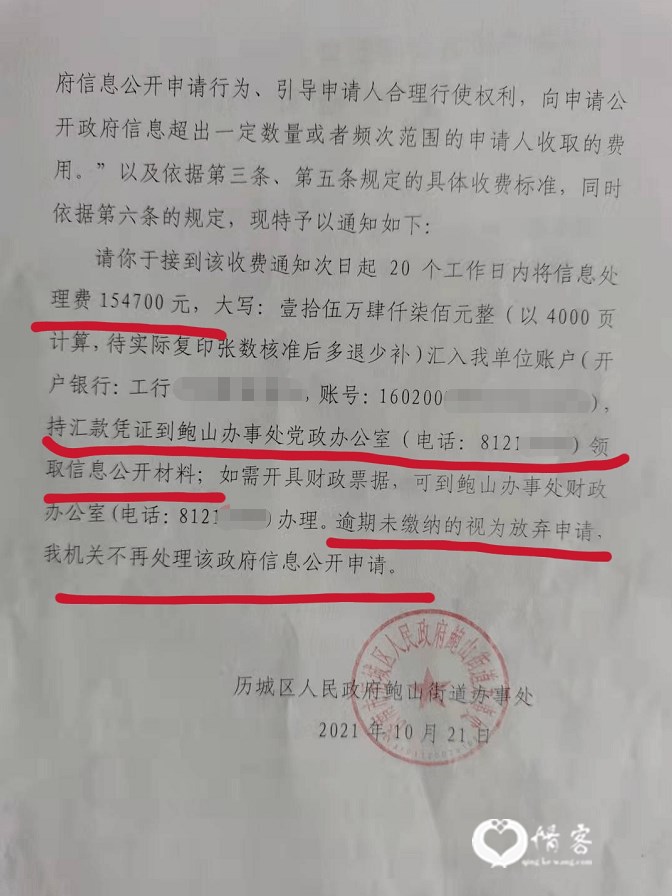

2020年3月,济南市历城区鲍山街道居民李寿国向所在街道递交了信息公开申请书,要求公开他所在村所有拆迁户签订的拆迁安置补偿补充协议及其他一些相关文件。几经波折后,他于2021年10月23日收到了街道下发的收费通知书。通知书显示,他申请公开的材料,街道已经做了处理,但需缴纳154700元的“信息处理费”才能获得,否则视为放弃。

李寿国之所以要看全村的拆迁补偿协议,据报道,是因为给他的拆迁补偿比别家低,每平米低将近2000元,他因此提起诉讼,并想要获得全村的补偿协议后作为证据提交法院。鲍山街道是拆迁的实施主体,掌握着所有的拆迁补偿协议。

拆迁通常是利益矛盾集中之地。李寿国因为“拆迁补偿费不公平”而提起诉讼,起码表明他是具有法治素养的公民,旨在通过法律而不是其他非法制手段维护权益。其依法申请公开的信息,不仅涉及李寿国本人作为公民的切身利益,也事关拆迁本身的公平公正公开。

政府信息公开秉持一条重要原则,即“公开为原则,不公开为例外”。也就是说,凡是涉及到公民、法人或者其他组织切身利益,需要社会公众广泛知晓或者参与,反映政府行政机构基本设置、职能、办事程序等情况,包括其他法律法规规定的应该主动公开的信息,行政机关都要主动公开,这是政府的义务。这也就意味着,政府的大部分信息都要主动公开,主动公开的这些信息不得收费。

以此观照这一“交15万”新闻事件中相关街道办的做法,虽然过程复杂,仍可以用9个字简要概括:直接拒,“挤牙膏”、要收费。先是对于申请人的申请直接拒绝;后在申请者提出两次行政复议、收到上级政府督促执行通知后,从全部600户中选择8户选择性公开;最后才同意信息全部公开,但要求先缴纳15万多元的“信息处理费”,否则视为放弃。

多个来回,几多波折,19个月过去了,事情还停留在原地。复盘当事街道的操作,不仅当事人看不懂,也难以服众。

街道作为拆迁的实施主体,征收拆迁范围内的补偿安置协议和房屋勘测等相关调查材料应该是拆迁单位主动公示的,不涉及个人隐私或商业机密,因而李寿国要求的都在其合理知情权范围内,不属于“明显超过合理范围”的情形。况且,街道的上级机关历城区政府已两次督促鲍山街履行区政府的行政复议决定,更说明了李寿国申请的合理性,所以街道应履行信息公开义务,更不应向申请人收取费用。

退一步而言,即使涉及收费,《政府信息公开条例》规定,依申请公开信息收费只包括三类:检索费、复制费和邮寄费,且必须本着“补偿成本原则”。鲍山街道办收费通知书显示,全部材料需要复印约4000页,故李寿国要先交154700元的信息处理费到鲍山街单位账户,凭汇款依据获得信息。依收费依据看,主要是复制费。复制费是指行政机关需要通过纸张、磁盘、光盘等介质提供政府信息所收取的费用。显然,复制的方式包括复印、制作磁盘、光盘等,而并非纸张这唯一方法。复印4000页是作何考虑,只有当事街道自己清楚了。

此前,江苏曾有一个申请信息公开的案例,涉及2000多户的信息政府都提供了,还提供电脑,帮助申请人查询信息。两相比较,差距立显。

当今信息社会,信息的重要性不言而喻,信息就是生产力,信息就是公信力,信息公开就是公平性,信息和群众之间不该有一道道“玻璃门”,让人对政务信息看得见,却摸不着。

“玻璃门”之所以存在,究竟是对现代政府信息公开的认识不到位,还是涉及懒政、怠政需要治理,抑或涉及更深层次的渎职或者腐败?需要深入追问深入剖析,以找到打开问题之锁的“钥匙”。

红星新闻评论员 文阳

热门文章

- 1哈瓦那到北京要多少钱?一位古巴老人的往事,看哭了无数中国网友

- 2大学教师体验外卖生活走红,一个月挣了7000多,瘦了6公斤!他说:没有切肤之痛,写出来的东西都是轻飘

- 3总投资5600亿!最重要的高铁大动脉来了,沿江高铁为何避开了许多沿江城市?

- 4【央广时评】从书香中国看文脉赓续的纵深推进

- 5“赏花经济”带动文旅市场春潮涌动 为城乡消费注入蓬勃动能

- 6女游客在瓦屋山被落石砸中倒地,无人机拍下惊魂一幕,游客吓懵

- 7真正有远见的父母,都在给孩子做“多巴胺戒断”

- 8前十一月A股又是全球垫底

- 9揭秘:一念之差让樊某人才两空,樊某前妻无情无理无德,是珠海11.11特大事件的主要诱因

- 10抓牢五年一遇的战略性投资机会!最低三折起、最高优惠三万元,总有一款适合您!